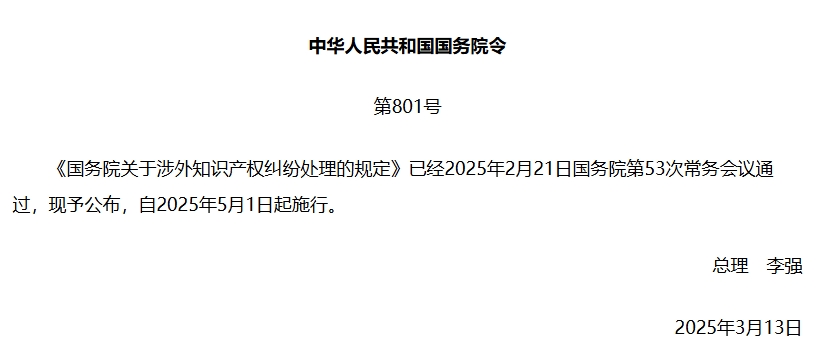

新华社北京3月13日电(记者张泉)国务院总理李强日前签署国务院令,公布《国务院关于涉外知识产权纠纷处理的规定》(以下简称《规定》),自2025年5月1日起施行。这一规定旨在加强知识产权保护,促进公民和组织依法处理涉外知识产权纠纷,维护合法权益,推进高水平对外开放。

背景与意义

随着经济全球化的加速和中国对外开放的不断深化,涉外知识产权纠纷日益增多。为有效应对这一挑战,国务院制定并发布了《规定》,以完善涉外知识产权纠纷处理机制,提升中国在全球知识产权领域的治理能力,营造更加公平、透明、可预期的营商环境。

主要内容

《规定》共18条,涵盖以下几个重点方面:

加强服务与指导

国务院知识产权管理部门、商务主管部门等将加强国外知识产权信息查询服务和预警,完善知识产权信息公共服务体系,为涉外知识产权纠纷提供应对指导和维权援助。同时,支持商事调解组织、仲裁机构参与纠纷解决,鼓励通过和解、调解、仲裁等方式快速解决纠纷,降低维权成本。

提升企业能力

《规定》要求企业增强法治意识,建立健全内部规章制度,加强知识产权人才储备,强化知识产权保护和运用。此外,支持企业设立涉外知识产权保护维权互助基金,鼓励保险机构开展相关保险业务,以应对涉外知识产权纠纷。

规制境外调查取证

在中国境内送达文书、调查取证应当依照中国缔结或参加的国际条约以及中国法律规定办理。向境外提供证据或材料的,应遵守保守国家秘密、数据安全等法律、行政法规规定,依法须经主管机关准许的,应履行相关法律程序。

反制不公平待遇

对于未给予中国公民、组织国民待遇,或不能提供充分有效知识产权保护的国家或地区,国务院商务主管部门可以依法进行调查并采取必要措施。对于外国国家以知识产权纠纷为借口对中国进行遏制、打压,对中国公民、组织采取歧视性限制措施的,国务院有关部门可以依法采取相应反制和限制措施。

其他规定

国务院有关部门将加强协调配合,对利用知识产权纠纷危害中国主权、安全、发展利益的行为,依照相关法律采取相应措施。对滥用知识产权排除、限制竞争或者实施不正当竞争等行为的,依照《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律予以处理。

专家解读

中国知识产权法学研究会副会长李明德表示,《规定》的出台是中国知识产权保护领域的重要举措,体现了中国政府对知识产权保护的高度重视和坚定决心。通过加强服务、提升企业能力、规制境外调查取证以及反制不公平待遇等措施,《规定》将为涉外知识产权纠纷的处理提供更加明确的法律依据和操作指引,有助于提升中国在全球知识产权治理中的影响力。

对跨境卖家的影响

积极影响

1、增强法律保障预警与指导:规定要求加强国外知识产权信息收集与发布,为跨境卖家提供法律预警,帮助规避侵权风险。

2、纠纷解决支持:支持通过调解、仲裁等方式快速解决纠纷,降低跨境卖家的维权成本。

3、应对不公平待遇反制措施:对于外国不公平的知识产权限制措施,中国可依法采取反制措施,为跨境卖家提供保障。

可能面临的挑战

1、运营成本上升关税与物流成本增加:美国近期取消800美元以下商品免税政策并加征关税,导致跨境卖家运营成本上升。

2、合规成本增加:加强知识产权保护要求卖家投入更多资源用于合规管理。

3、市场竞争加剧市场格局变化:关税政策调整可能使美国本土卖家竞争力增强,市场份额转移,跨境卖家需调整市场策略。

4、供应链调整压力:卖家需重新评估供应链策略,如转向海外仓模式,以降低关税和清关成本。

结语

《国务院关于涉外知识产权纠纷处理的规定》为跨境卖家提供了更有力的法律保障,但也带来了运营成本上升和市场竞争加剧的挑战。卖家需通过加强知识产权管理、优化供应链和运营模式,积极利用政策支持,提升自身竞争力,实现可持续发展。